暗号通貨で人生を大逆転させた元中学校教諭が「オンライン学習支援サービス」で子どもの学びを拡張する

こんにちは。瀧澤哲郎です。私は中学校教諭時代に始めた暗号通貨取引で人生が変わりました。時間とお金ができた現在はシンガポールに移住して、暗号通貨の動向や最新のテクノロジーをウォッチしながら、子どもの非認知能力を向上させるための教育を提供する学びの場をオンライン空間に立ち上げようとしている37歳です。

非認知能力とは、数値では測りづらいけれど実生活に置いて重要となる能力のこと。具体的には、積極性やリーダーシップ、コミュニケーション能力などが挙げられます。なぜ非認知能力なのか。なぜ現在の義務教育だけでは足りないのか。教員時代から現在に至るまでの経歴を遡る形で、私の考えを述べていきます。

また、本オンライン学習支援サービスでは子どもへの金融教育を一部に取り入れる予定です。子どもにお金の話をするなんて……そのように思われる方がいることも承知しています。

資産形成をしていく中で私が気がついた金融の教育的価値についても織り交ぜて説明します。

直感で資産10倍増、「暗号通貨」投資がすべての始まり

私は、中学校時代の楽しかった思い出が忘れられず、24 歳で東京都の公立中学校教員となりました。教師としては 12 年間、担任として 1年担任⇒2年担任⇒3年担任というサイクルを4周しました。2020 年度末に教師生活に終止符を打ちました。膨大な仕事を処理し続けていく中で、本当に自分が取り組みたいことはこの先には存在しないのではないか、という思いからでした。

公立中学校教員として学校の取り組みについて取材を受けた際の画像

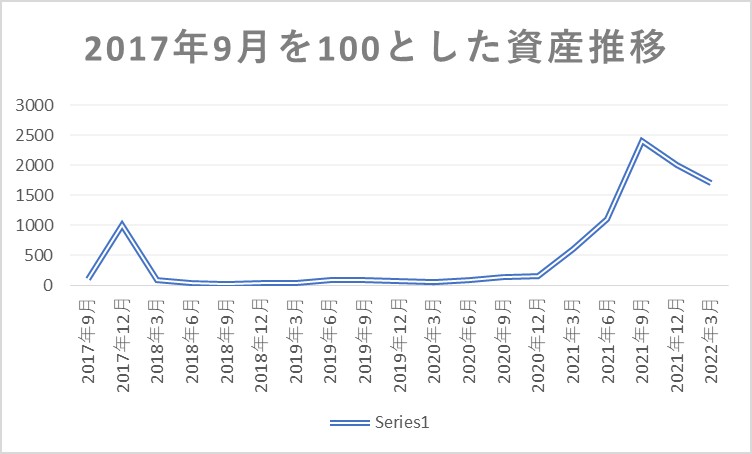

私は、公立中学校で教師をする一方で、投資について知る機会を得ることができました。そして、積極的にリスクテイクするスタイルで資産を増やしました。特に暗号資産においては、大きな成功をしたといえる状況にあります。

きっかけは、私が教師として8年目を迎えたある日のこと。海外に居住する旧知の友人から、「お前、今投資に振り向けられるお金はいくらある?今からその全額を○○に口座を作って振り込め。購入するのはあれとこれで…」というもの。暗号資産について右も左もわからぬまま、この友人とは付き合いが長いこともあって、楽しいことになりそうだという直感のみで最初の数十万円を投入しました。

それからほんの3か月で含み益は原資の10 倍に膨れ上がりました。なんだか知らない世界だったのに、気づいたらとんでもない結果になっていることに驚きながら、「これはおもしろいかもしれない」と少しずつ勉強を継続していきました。その後の3年間、継続して貯まったお金は妻に許可をもらいながら(時にもらわないままに)、ひたすらそれ自体の価値を信じてこつこつと購入を継続しました。

すると、保有する暗号通貨の枚数自体がとてつもない数になり、少しの値上がりでも莫大な含み益が生み出されるようになりました。以降、将来的な価値を信じてコツコツ、という姿勢は自身の投資における方針の軸となりました。

大切なのは稼ぎ方より「使い方」

「お金はさみしがり屋」という言葉を聞きます。教師だった頃は全く理解できませんでした。 お金が銀行口座に貯まっていっても、当然のことながらお金は勝手に集まってきてくれるわけではありません。 置き場所が悪い!と今なら当時の自分にアドバイスできますが、運にすがるような気持ちでとりあえず貯めて置いておけば良いか、といった感覚でした。

しかし、今の状態にたどり着いてからは、本当の意味でお金が集 まっているところに雪だるま式に集まってくるということを実感することができるようになりました。

しかし、一番大事なことは、そのお金を使って何がしたいのかということ。それが人生の究極のテーマだとも思います。私自身は、お金だけ貯めてやがて来る死を迎えるよりも、「人のために尽くせた良い人生だった。ありがとう!」という清々しい気持ちでその時を迎えたいと考えています。したがって人生における貢献感を得ることは人生の目的として成り立つものだと考えるのです。得たお金は、もちろん自分と自分を支えてくれる家族や親兄弟の豊かな生活を実現させるために使う予定です。しかし、それだけでは自分が生きた意味や証のようなものは得られないままです。

保有する金融資産額が上昇していくほどに、自分自身がどんな分野であれば社会に貢献できるかを考えるようになっていきました。そして、教師だった私には、やはりなんらかの形で、子どもたちが学ぶための場所の選択肢を増やすことで社会に貢献することができるはずだと思うようになりました。

現状、運用益で日々の生活資金くらいは賄えているので、自分の余剰資金だけでも、オンラインであれば学習の場を提供できることがわかりました。※実際の学校を設立するには最低10億円かかるとのことで断念。

貧困の連鎖を止めたい

お金を多く得ることのハードルは、実際に行われている110mハードル競争のように均一には置かれていません。とげ付きだったり、電流が流れたり、着地点に泥沼があったりする困難なハードルが用意されているのはスタートしてすぐの地点です。だから、多くの人はハードルの先に進むことをやめて、宝くじの購入に走ります。夢を買おう、と。実は、その最初の困難を超えた先に用意されているハードルの高さはどんどん低く、障壁たりえないものであったりするのに、それを体感しないままとどまってしまう。

清貧という言葉がありますが、自分と周囲の人の人生をよりよいものにするために、お金について学び、語り合うことは下品なことでしょうか?宵越しの金は持たない江戸っ子気質は本当に美しい姿でしょうか?その酔っぱらった彼が帰宅した先には、奥さんと子どもたちが泣いているのではないでしょうか。私は、お金について、いい加減朱子学的ないわゆる清潔さみたいなものから脱却しないと、日本は今よりもさらに世界から取り残され、転落の一途をたどるのではないかと半ば本気で案じています。私の読者になってくれる方には、ぜひ堂々とお金の話をしてもらいたいです。

こうしてもともと教師でありながらお金を得て、自分がどうしたいかを見つめ、行きついたのがオンライン空間において学びの場を提供することでした。お金の有無によって子どもたちの放課後の学習機会に差が生まれ、それが壁となって人生を決定づけ、貧困の連鎖につながっていくならば、それを克服するための 学びの場を作れないかという話になりました。

そして、この塾の名前を「supportia」と名付けました。

由来は【Support × Pioneer × Frontier】です。

Supportとは、子どもたちの学びへの興味の扉を開くこと。教育課程でやらなければならないことはたくさんあるけれど、ほんの一分野への興味の芽がその子の将来を変えるような出会いになるかもしれない。だから、学校でやるように全範囲を扱うのではなく、あくまでも題材を通した面白さの追究です。先生が楽しみながらじっくりと取り組みたい分野について、子どもたちと時間をともにすることで、子ども自身が自らもっと学びたくなるような時間にしようという思いで、あくまでも指導ではなく支援という意味のSupportという単語を軸としました。

また、Pioneerとは「未開拓の場所を目指す人」という意味で、サポートによって生まれた興味をもとに、自ら突き進む人になってほしいという願いを。

そして、Frontierとは、未開拓の学問や技術など、自身の興味に従って突き進んで開拓し続けた先にある場所のこと。自分自身の興味を巣立てて、幅を広げて歩んだ先に、自身の最前線を見つけてほしい、という願いをそれぞれ込めて「Supportia」は誕生しました。

学びへの興味の扉を開け放ち、幅を広げ、自らの人生の開拓者であってほしい。

そんな願いを、カタチにしていきます。

激動する現代社会で重視される「非認知能力」

「大事なのは単なる年齢の近い集団での立ち位置である偏差値だろうか。いや、生きていくうえで協力したり目標を共有して課題を見つけて、分担してともに解決を目指すことなのではないか。」

これは非認知能力と呼ばれ、2020 年の学習指導要領改訂でも大事にしようと言及されているものです。

非認知能力とは、向上心や意欲、共感性など、数値化して測りにくいけれど、人生においては極めて重要な力の総称です。関連の書籍によれば、非認知能力とは2つに大別されます。ひとつは、自分の中の情動的な能力。そしてもうひとつは、他者と関わる社会的な能力です。そして、能力ごとに3つに分類します。

(1)今の自身の状態を維持・調整するための力。忍耐力や自制心、回復力など。

(2)今の自身の状態を変革し、向上させるための力。意欲や自信、楽観性など。

(3)他者と協調・協働するための力。コミュニケーション能力や共感性、社交性など。

(中山芳一著『学力テストで測れない非認知能力が子どもを伸ばす』より)

お読みいただいてわかる通り、どれも大人の社会生活においてはどれも重要度が極めて高いのにテストでは測られた経験がないものばかりではないでしょうか。

これらの力は、座学によって一方的に教授されて育めるものではなく、自らが伸ばしたい力を意識し、経験と学びの両輪で進み続けることで徐々に花開いていくものです。よって、多様な背景をもつ子ども同士がチームを組んで学びに向き合っていく活動が不可欠です。これは、そのまま社会人となっても通じる訓練となります。知らない者同士がプロジェクトチームとなって、問題点をあぶりだし、課題として共有し、分担して最終的なゴールを目指す。

よって、私たちの提供する学習空間はVirbelaとMinecraftという場に決定しました。

このオンライン学習支援サービスのアイデアは、私が教員をしているときに暗号通貨を勧めてきた旧知の友人と一緒に考えました。高校時代から付き合っている 20 年来の親友で、私の人生を大きく決定づけ、その影響力は今もなお私の人生に及び続けています。 こうした生涯にわたる繋がりを生み出す場所にもなってほしいと願っています。

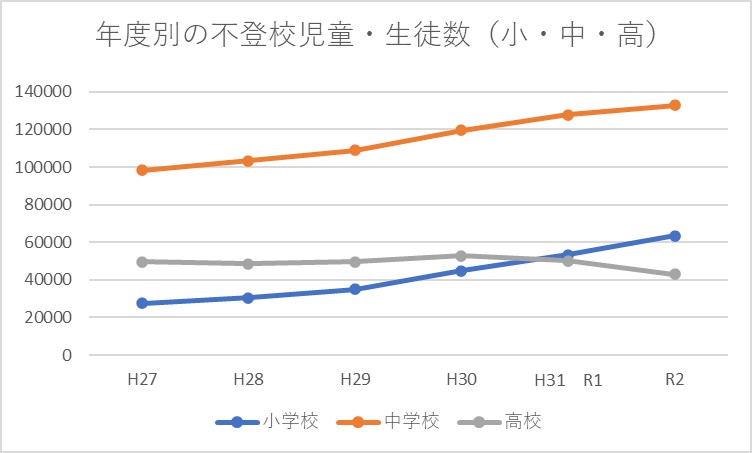

オンラインの魅力は何といっても参加児童・生徒の多様な背景です。同地域に住む同年代を集めたリアルな学校とは一線を画します。だからこそ、学び合いが機能します。そして、Supportia 限定のオンライン 空間にある大教室で、アバターを通して学びます。先生もアバターです。だから、ミスが怖くありません。恥ずかしいと思う間違いが仮に起きたとしても、次回からは別のアバターに変更してOK です。チャレンジするハードルが極端に低く、かつ多様な環境で育った子どもたちが同じ場所で協働的に学ぶ。私たちは、何らかの理 由で不登校の状態になっている児童・生徒であってもこのオンライン空間を活用した教室を各校が用意して家でも学べる環境を整える必要があると考えています。だからこそ、この取り組みがうまく先行事例となれば、各自治体にここで得た知見を宣伝して回り、子どもたちの学ぶ機会についての選択肢を増やすことにつながるのではないかと考えています。学校に対して何らかの障壁をもつ子どもたちの救いの選択肢のひとつとなりたい。そんな思いでいます。

オンライン学習支援サービスが子どもの学習を拡張する

ここでSupportiaのカリキュラムを説明させてください。まずはクラス設定を紹介します。

1 必修クラス(中学校国語・数学・英語)

2 自由選択クラス

(1)ビジネス&教養

企業の経済活動やお金の存在、今後の未来の技術など

(2)アート&クラフト

デジタルアートについて学び、クリエイターとして経済活動に参加するプロセスを辿る。

(3)チャット&トーク

倫理や道徳に近いテーマで古今東西あらゆるものをテーマに語り合う場。

3 Minecraft クラス

Supportia 参加生徒限定の世界で自由に楽しめる学びの場。

現在、第1期入学生を募集中ですが、この Supportia に参加する児童生徒はもちろん、先生方にも、あらたなテクノロジーにより学びの可能性が大きく高まっていることを体感してもらうことができると考えています。リアルな場とオンライン空間での学びの場とが共存し、互いの価値を共有することで、子どもたちが通う現実の公立学校に良い影響を及ぼすと思っています。

コロナ禍は、学校現場のオンライン化を数年早める結果となりました。そして、最新技術がどんどん発展を遂げる中で、仮想空間にも簡単にアクセスできるようになりました。

自分の他者との違いに触れたとき、自分の考えに広がりや深まりが生まれます。そしてそのふれあいは、何も同じ年に生まれた、同じ地域に住む集団の中で行われなくともよいのです。むしろ、異学年や異校種間の交流であるほど考えの差異は意識しやすくなります。

ただ、背景の異なる者が一か所に集まるのは難しい。それを支えるものが、オンライン環境であると考えています。

私はいずれ、全国の公立学校すべてにオンライン空間が紐づいて、登校している児童・生徒も、不登校の児童・生徒も、学ぶ環境や機会に差がなくなる日が訪れると思っています。

不登校となる理由はさまざまですが、対人的なコミュニケーションにおいて、オンライン空間ではアバターが自分そのものとなるため、性別や顔、服装などの設定から自分の意思で作り上げていくことができます。そして何より、授業で間違っても怖くない。リアルな場ほど勇気を出さなくてもよい発信の手段が用意されています。(声、チャット、付箋、拍手や踊りなど全身を使った反応を表現する機能など。)

これが、現実世界につながるトレーニングの場となると考えるのは早計でしょうか。人を物理的な移動や空間などの制限から解放し、学びの選択肢を拡張したのが教育的視点からとらえるオンラインの学習空間という技術です。空間にメモを残したり、ときに現実を超えるキャパシティの中で聴衆に向かってプレゼンテーションをする機会も得られることなど、現実世界以上に便利な学びの空間はすでに実現しています。

学校の先生にとっては、毎日触れ合っている子どもたちが漕ぎ出していくこれからの世界で、日常的に人をつなぐ技術となりうるオンライン空間で教えるという経験を早期に積んでおくことで、もしかすると現実の教室よりも良い教育的効果があるものと、現実の教室でリアルな場でなければならないことの区別がより明確になるかもしれません。

この経験が、先生にとっては学びの場の価値を再定義する機会となって、多様性を尊重した学びの場の提供が実現するのではないかと考えています。

家庭環境に恵まれなくとも、PCとネット環境があれば生きるために必要な非認知能力、ビジネスやお金の知識、最新技術や知見を学び、自分の人生をより豊かなものにして、ゆくゆくは貧困の連鎖を断ち切る一助となることを目指しています。

Supportia の HP を公開しました。入学希望の保護者様は入力フォームから参加の希望を送信してください。5 月 31 日まで入学生募集、6月にはクラス開きのイベントと操作方法のガイダンス、7 月 には自由参加のチャット&トークが開講し、参加者の学びの雰囲気を作っていきます。8月に本格的に全てのクラスが開講する予定です。

お問い合わせはこちらです。

https://spptia.com/faq/

現在、私は暗号資産の投資を継続しながら、社会貢献のための教育の取り組みについて情報の発信と児童生徒の募集に向き合う日々を送っています。給料のために働くのではなく、自分のやりたいことに向き合う忙しさなので、お金がこの Supportia から得られなくてもよい、という余裕をもって臨むことができています。

結びに、こちらの theLetter では教育に関連する内容とともに、最新の知見(メタバース空間やブロックチェーン技術、暗号資産や投資関係など)についても貧困の連鎖を防ぐための選択肢となりうるものについて「とにかく基本からわかりやすく」を原則として発信していきたいと思います。また、有料のコンテンツとして、Supportia で行われている授業についてのレポートや、子どもたちの NFT 作品を購入できる権利や、オンライン空間における授業参観なども実現できればと考えています。もちろんこちらの有料コンテンツの収益は全額 Supportiaの運営や関連費用に回しますので瀧澤個人には一銭も入りません。ぜひ、子どもたちの学習格差の是正や将来的な貧困の格差に立ち向かうために、有料コンテンツにもご参加いただければ幸いです。できる限りの還元を、今後 Supportia を走らせていく中で実現させていきます。

すでに登録済みの方は こちら