仮想通貨と世界経済

目次

1 世の中の経済指標との関係

2 避難先としての役割

3 連動が始まった

1 世の中の経済指標との関係

ビットコインはよく「デジタルゴールド」と呼ばれてきました。ゴールド、つまり金は金融商品としてどのような価値をもってきたかというと、株式市場が低迷している時の避難先としての価値でした。金の価格は下落しにくく、安全資産とみなされ、株式保有のリスクが高まってくると金が買われるという現象が起こってきました。

この、①株式が下がる ⇒ ②金が買われて上がる という関係を「逆相関」と呼びます。

逆相関の関係にある金のデジタル版としてビットコインをたとえた表現が、「デジタルゴールド」という言葉です。つまり、ビットコインは誕生以来、株式市場とは距離を置き、独自の動きをみせていたのです。

特にアメリカの代表的な「S&P500」とビットコイン価格との関係については2020年4月頃までは影響を受けないどころか真逆の動きをしているということがしばしば起こっていました。「もともとは株式市場等の影響を受けにくい存在だった」という理解をしておくとよいと思います。

2 連動が始まった

独自の動きを見せる仮想通貨が、近頃、世の中の経済指標と連動するようになってきました。テーパリングと呼ばれる、世の中に出回るお金を少なくする方針が示され、金利が引き上げられることになったアメリカのFRBやイングランド銀行の長期金利引き上げの発表を受けて、ビットコインの価格が下落するという事象が起こりました。もともとは連動していなかったものが、多くの指標の影響を受けて変動するようになってきたことは理解した上で市場を眺める必要が出てきたということも理解しておく必要があります。

3 仮想通貨には価値の裏付けがない?

エルサルバドルという国がビットコインを法定通貨にしたことが報道されたことは記憶に新しいところですが、この4月末に、中央アフリカでもビットコインの法定通貨化が発表されました。7月1日にはエルサルバドルがさらに80BTCを追加購入したと報道されています。さらにはメキシコもビットコインの法定通貨化について議会での動きがみられるようです。

極めて高いボラティリティ(変動)が、国内経済にどのような影響を与えるかは不透明であり、ビットコインに否定的な国はそれを批判します。不安定であるものに国費全力投入というのは私も心配になります。よく批判的に言われることのひとつは、「価値の裏付けがないじゃないか」ということ。

私はこの考えには否定的です。そもそも法定通貨(円やドルなど)の価値の裏付けとは何でしょうか。日本銀行券(日本のお札のこと)を発行しているのは、日本銀行です。これは、日本銀行法第46条に基づくものです。昔は兌換(だかん)紙幣といって、金と交換してもらえました。金と交換してもらえるなら価値はあるだろう、と皆が信じて使用する。つまり金の存在が価値の裏付けとして存在してきました。金の上限を上回ることは不可能です。よって、今は不換(ふかん)紙幣となっています。金と交換してはもらえません。では価値の裏付けはどこにあるのか。「通貨の発行をつかさどる国と関連諸機関に対する信用があるから」といったところでしょう。みんなで信じ合っているから。

では、印刷する量は誰が決めているのでしょうか。たとえば、1万円札を1枚印刷するための費用は、24円程度と言われています。24円で作ったものが1万円として価値をもって世の中に出回っているということになります。作れば作るほど日本としては得をしていくことになりそうですが、お金を印刷しすぎるとお金の価値は下がり、モノやサービスの価値はお金に比べて上がってしまいます(つまり物価の値上がり=インフレーション)。その逆もあります。それらの動きが極端になって国民生活の安定化が損なわれないように、バランスをみて紙幣を発行する分量を決めているのが財務大臣です。

財務省から、今年度はこれくらいの紙幣を印刷しましたという報告が毎年出されることになっています。最新の発表がこちらです。

令和4年度 日本銀行券製造枚数

状況に応じて、発行する枚数は調節されており、価値の変動を極力小さく抑えることで物価の安定と金融システムの安定を図っているといったところです。

では、ビットコインはどうでしょうか。発行主体は存在せず、国境もありません。各国の中央銀行とか、財務大臣の判断とか、そういったものも一切ありません。よって調整役が不在です。株式市場だと、よくストップ高とかストップ安や、強制ロスカットといって、急激な変動による損失を大きくさせないためのシステムがありますが、管理者が存在するからこそできることです。よって、管理者不在の仮想通貨の場合はどうしても価格の変動は激しくなってしまいます。不安が高まり、売る人が多くなると価格が下がり、より不安が高まってさらに売られる。逆に、値上がりの期待感から買う人が増えると、そこに乗り遅れまいとさらに買う人が増える。売りが売りを呼び、買いが買いを呼ぶことでジェットコースターのような状況になりがちです。

次に、発行枚数はどうでしょうか。これは明確に2100万BTCと決められています。これ以上はどうしたって発行されません。ここが法定通貨とは異なるポイントです。

例えば、金やダイヤモンドに高い価値があるとされているのはなぜでしょうか。そもそも、「なかなか得られるものではない」ということ。道端に生えている雑草と同様にダイヤモンドがあちらこちらに落ちていたら、きっと価値など感じません。「限りあるものである」という事実や認識自体が、人々の共通の価値となるわけです。

まとめると、

① 政治的な権力をもった組織により管理され価格変動が小さな幅で抑えられ守られている、発行枚数自体も状況に応じた変更や操作が人為的に可能な法定通貨。

② 管理者が不在で価格は不安定。発行枚数には明確な上限があり、取引に関してはブロックチェーン上に残されるため不正は極めて困難である仮想通貨。

私個人としては、「法定通貨には価値の裏付けが確実にあって、ビットコインをはじめとした仮想通貨には価値の裏付けがない」と断定して仮想通貨全体を批判するだけの根拠をもつことはできません。国家が通貨発行権をもってやっていることだから、という理由だけでは価値の裏付けとまでは言えないように思います。

4 最後に

あなたが円を使うのはなぜですか?日本銀行や政府、財務省を信用しているからですか?

今日、スーパーに行けば円と商品とを交換してもらえると皆がわかっているからではありませんか?実は管理者の存在とか国への信用云々よりも、実際のところは今日も明日も明後日も使えるものなら価値があると判断していそうな気がします。

円が明日も使えるとわかっている。みんなが「原価24円の紙なのに10,000円の価値があるお札」と信じて使っているもの。だから成り立つ。とすれば、円(法定通貨)も仮想通貨のようなものではないかと私は思っています。結局は共同幻想のようなものだと。

ビットコインは、政情不安にも対応してきました。悲しいことですが、世界各国で紛争が続く中で自国の通貨が無価値になってしまうかもしれないという不安を抱える人は多く存在します。そのような中で資産を自国の法定通貨から暗号資産に換えて保管しておくという動きがみられます。

もともとは世界の経済指標とは連動しない存在であったことから、リスクヘッジ(リスクの分散)のための手段として選ばれることもありました。「いざという時の選択肢」としての機能は、すでにBTCが担ってきているのも事実です。

円もドルもビットコインも同じ共同幻想であるならば、楽しそうで便利そうなものに少しぐらい触れておくのは悪いことではないかもしれません。※もちろんDYOR&NFAです。

大きな下落を迎え、市場全体が冷え込む冬の時代ですが、仮想通貨を買うとか買わないとかいう話だけではなく、今起こっていることを知っておくことは、それ自体価値のあることだと思います。私は、「新しいもので、人の生活に浸透していきやすそうなもの」についてはなるべく理解するよりも前に行動に移しています。全体を学び、説明できるような知識を身につけた頃にはもう次のものが出てきているからです。スピード重視の世の中にクラクラしてきますが、刺激的であることは間違いありません。将来への可能性を考えるとワクワクしてきます。

退場しないこと。余裕資金でやること。利益確定はどんなタイミングでも正義。

やるなら気長に、焦らずいきましょう。市場は逃げません。

最後までお読みいただきありがとうございました。

私は、このように仮想通貨に限らずお金に関する知識や経験は、なるべく早期に子どもたちに伝えて実践したり考えたりする機会をもつことが、極めて重要であると考えています。

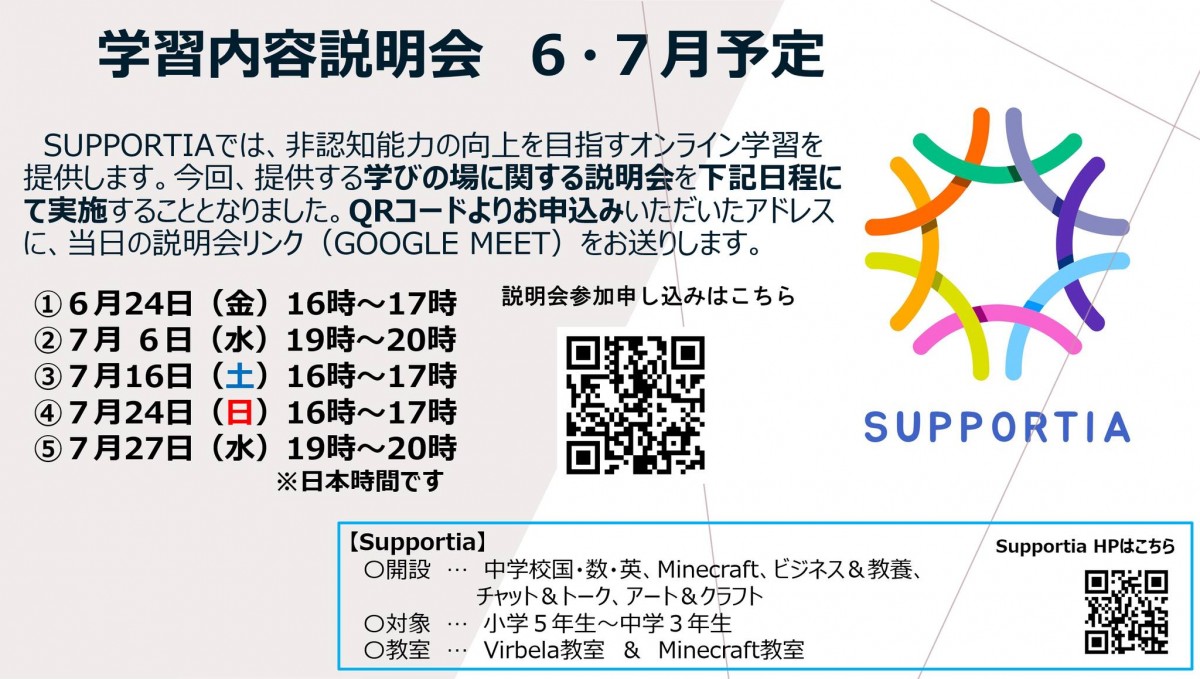

もちろんお金だけではなく、テストの得点などではとらえにくいけれど生きていくうえで重要とされる能力(=非認知能力)の向上という目標のもと、オンラインでの学びを実現するべくSupportiaという学習の場を共同で立ち上げました。中学校国語・数学・英語を軸に、道徳や倫理の視点での対話、ビジネスや教養、デジタルアート、マインクラフト教室なども独自サーバーで校舎を用意しています。

中学生の段階から、少しずつでもお金に関する知識を増やして、貧困の連鎖に対する小さくとも防波堤の一部になりたいと考えています。入会料、授業料とも現在は無料としています。

また、授業に関する説明会を開催することになりましたので、もし興味のある保護者の方がいらっしゃいましたら、ぜひ下記QRコードからお申込みください。中学生のお子様のいらっしゃるご友人にもぜひお声がけいただけますと幸いです。説明会会場でお待ちしています。

また、Supportia所属の個性溢れる先生たちがBlogを更新しています。ぜひご覧ください。

【Supportia HP】

【Supportia note】

https://note.com/spptia

【Supportia Twitter】

https://twitter.com/Supportia_Class

【Supportia Facebook】

https://www.facebook.com/people/Supportia_Classroom/100078811374345/

すでに登録済みの方は こちら